Perché oggi non nascerà mai un’altra “Canzone dell’amor perduto”

Non è solo questione di nostalgia: è un cambio di ecosistema. La poesia, i silenzi, l’autorialità nuda e il tempo lungo dell’ascolto sono stati sostituiti da velocità, format e algoritmi. In questo contesto, capolavori come quello di Fabrizio De André non hanno più terreno fertile.

1) Poesia prima della canzone: la parola come centro

Nel brano di De André la parola non è un accessorio del ritmo: è l’asse portante. L’italiano letterario convive con un registro quotidiano, la frase è cesellata per suonare e significare. Oggi gran parte della musica mainstream privilegia il gancio melodico e l’immediatezza del ritornello, sacrificando ambiguità, metafora, sottotesto. Ma la grande canzone vive proprio del non detto e dei chiaroscuri semantici.

2) L’arte della sottrazione contro l’ansia di riempire

Quella canzone colpisce perché sceglie il poco: arrangiamento essenziale, dinamiche contenute, voce che racconta più che esibire. La produzione contemporanea teme il vuoto e riempie ogni spazio con layer sonori, effetti, raddoppi, transizioni. Ma il dolore non ha bisogno di pirotecnia: ha bisogno di aria, di pause, di uno spazio in cui risuonare.

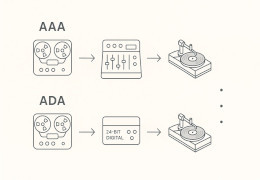

3) Autorialità singolare vs filiera industriale

Un pezzo così nasce da uno sguardo unico: un autore che rischia, che si espone. Oggi il brano medio è il risultato di una catena di montaggio creativa (più autori, più produttori, più sessioni). Questo non è un male in sé, ma diluisce la temperatura emotiva dell’io narrante. La canzone d’arte resiste quando il timbro poetico è riconoscibile e indivisibile.

4) Prosodia: quando la musica rispetta il respiro della lingua

Nel capolavoro di De André, accenti musicali e accenti metrici della lingua coincidono con naturalezza: è la prosodia a guidare la melodia. Oggi prevale spesso la melodia “prêt-à-porter” sopra cui si adattano parole qualsiasi. Il risultato sono frasi che suonano bene ma significano poco. Senza prosodia, una canzone d’amore perde peso specifico.

5) Il tempo lungo dell’ascolto è scomparso

Capolavori così maturano nell’ascolto reiterato: ogni riascolto apre un varco nuovo. L’odierna economia dell’attenzione chiede gratificazione immediata e abbandona in fretta ciò che non performa subito. La profondità ha bisogno di tempo; il tempo, oggi, è il bene più scarso.

6) Il mercato premia il format, non l’eccezione

Playlist, trend, sincronizzazioni social: il sistema orienta la scrittura verso strutture riconoscibili. La ripetibilità aiuta a scalare, ma allontana dal gesto irripetibile. Una canzone che parla di perdita con pudore e lucidità non è progettata per l’uso rapido: è un invito alla vulnerabilità, non all’intrattenimento.

7) La voce come strumento di verità

La voce di De André non recita, non dimostra: testimonia. È una voce che porta il racconto, non il virtuosismo. Oggi la post-produzione tende a levigare tutto; il dolore, invece, vive nelle rughe sonore, nelle piccole imperfezioni che ci fanno credere al narratore.

8) Contro-argomento: “allora è impossibile?”

No. Esistono autori contemporanei capaci di profondità e misura. Ma per far nascere un’altra “Canzone dell’amor perduto” servirebbero condizioni oggi marginali: centralità del testo, arrangiamento sobrio, coraggio del silenzio, tempo editoriale non schiavo della performance istantanea. In breve: servirebbe rimettere al centro l’ascolto.

9) Che cosa possiamo chiedere alla musica di oggi

- Testi necessari: meno slogan, più immagini e storie.

- Produzioni trasparenti: togliere anziché aggiungere.

- Ritmo del respiro: melodia al servizio della parola.

- Tempo editoriale: cicli lunghi, riletture, riascolti.

- Autorialità: una voce riconoscibile che si prenda la responsabilità del racconto.

Domande frequenti (FAQ)

La musica di oggi è tutta “vuota”?

No: anche oggi ci sono opere intense. Ma il mainstream premia criteri che raramente coincidono con la profondità poetica.

Servono per forza riferimenti “colti”?

No. Serve un lessico vero, non necessariamente colto: autenticità, precisione, pudore.

Una produzione ricca è sempre un problema?

No: il punto non è la ricchezza, ma l’intenzione. Se l’arrangiamento racconta, funziona; se copre, distrae.

Key takeaways

- La parola torna al centro: senza testo forte non nasce un classico.

- Sottrarre è un atto di coraggio artistico.

- La prosodia allinea lingua e musica: così nasce la verità emotiva.

- Il tempo di maturazione è parte dell’opera.

- L’autorialità singolare rende irripetibile un brano.

Glossario rapido

- Prosodia: rapporto tra accenti della lingua e accenti musicali.

- Autorialità: responsabilità artistica di un’unica voce creativa.

- Arte della sottrazione: ridurre per far emergere il senso.

- Economia dell’attenzione: sistema che monetizza il tempo di ascolto immediato.