Perché non rinunceremo mai agli oggetti fisici (e perché i “beni fluidi” vanno ridimensionati)

Non è nostalgia: è biologia, psicologia e cultura materiale. Siamo corpi che pensano col corpo; per questo vinili, libri, DVD e oggetti “di peso” hanno funzioni cognitive, affettive e sociali che lo streaming e gli e-book non possono sostituire del tutto. Qui spieghiamo — in modo scientifico — il perché.

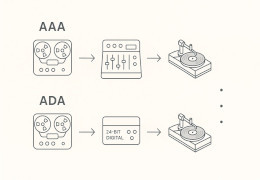

1) Cognizione incarnata: pensiamo con le mani

La cognizione incarnata mostra che percezione, memoria e decisioni emergono dall’interazione tra cervello, corpo e ambiente. Un oggetto fisico offre affordance (peso, texture, dimensione, attrito) che guidano e stabilizzano l’attenzione. Mettere un vinile sul piatto, voltare una copertina o sottolineare su carta sono gesti che “ancorano” i contenuti alla memoria episodica e motoria, migliorando il recall e l’orientamento mentale.

- Multisensorialità: vista+tatto+udito → tracce mnestiche più robuste.

- Spatial indexing: ricordiamo “dove sta” un brano/una pagina dentro un supporto fisico (lato A, metà volume, margine destro), cosa che manca negli stream lineari.

- Tempo rituale: la micro-frizione del gesto (aprire, posare, voltare) crea attese e picchi dopaminici che rinforzano l’esperienza.

2) Mente estesa: quando possedere è anche pensare

La teoria della mente estesa descrive come strumenti e artefatti esterni diventino parte delle nostre funzioni cognitive. La nostra “libreria mentale” è più efficiente quando ha scaffali reali: copertine in vista, spessori, spine, ordine tattile. Gli oggetti fisici sono indici esterni che ci ricordano ciò che amiamo, abilitano scoperte serendipiche e facilitano la ricombinazione creativa (accostare dischi, passare da un autore all’altro con lo sguardo).

3) Psicologia del possesso: identità, impegno, cura

Il rapporto con i beni materiali plasma l’identità e i legami sociali.

- Effetto dotazione: ciò che possediamo stabilmente acquista valore soggettivo; uno stream revocabile non genera lo stesso attaccamento.

- Investimento e cura: pulire un vinile, rilegare, catalogare → comportamenti che trasformano il consumo in pratica, rinforzando appartenenza e competenza.

- Narratività: una collezione fisica è una biografia materiale: “chi siamo” diventa visibile, condivisibile, ereditabile.

4) Cultura materiale: oggetti come relazioni

Antropologicamente gli oggetti sono portatori di relazioni: tra persone, luoghi e tempi. Un’edizione stampata in un certo anno, con certi materiali e difetti produttivi, incorpora storie e contesti. La patina d’uso — firme, segni, adesivi — è memoria incarnata, non clonabile in un file. L’oggetto circola, si presta, si regala: diventa capitale sociale.

5) Ecologia dell’attenzione: limiti che liberano

L’abbondanza infinita dei cataloghi digitali produce overload, salti continui e ascolto superficiale. I supporti fisici impongono una curvatura dell’attenzione: durata finita, lato A/B, sequenza pensata dall’autore. Il limite non è un difetto: è un vincolo generativo che favorisce profondità, ripetizione e gusto.

6) Proprietà, diritti e stabilità nel tempo

Possedere un oggetto è diverso dall’avere una licenza revocabile. I beni fisici offrono:

- Continuità: accesso indipendente da cataloghi, DRM, abbonamenti, blackout di piattaforma.

- Trasferibilità: si rivendono, si scambiano, si lasciano in eredità.

- Integrità editoriale: opere e mastering non cambiano senza preavviso, e le edizioni restano confrontabili nel tempo.

7) Economia simbolica: scarsità, valore, ancoraggi

I beni fisici operano in mercati dove contano tirature, edizioni, stati di conservazione. La scarsità verificabile (numero di copia, lotto, anno) genera valore d’uso e di scambio. Nel digitale la scarsità è artificiale e spesso opaca; nel fisico è auditabile, quindi credibile.

8) Perché il discorso sui “beni fluidi” è da ridimensionare

Streaming ed e-book sono efficienti in termini di accesso e portabilità, ma la loro promessa di sostituzione totale si scontra con limiti strutturali:

- Debolezza sensoriale: il file è piatto; non offre indizi tattili/olfattivi/visivi oltre lo schermo.

- Fragilità del catalogo: disponibilità variabile, ritiri, versioning silenzioso.

- Dipendenza infrastrutturale: serve una piattaforma, un login, un canone, corrente e rete.

- Scarso impatto identitario: creare una libreria “che si vede” online è difficile; offline, gli oggetti arredano, raccontano, educano.

Risultato: il digitale è un complemento eccellente — anteprima, esplorazione, mobilità — ma non un sostituto universale della cultura materiale.

9) Un modello ibrido, ma con un asse fisico

Il futuro reale è ibrido: discovery e comodità online; radicamento, identità e memoria offline. Ha senso delegare al digitale ciò che richiede ampiezza, ricerca, prova; ma ciò che vogliamo tenere, studiare, tramandare funziona meglio come oggetto con corpo.

10) Disuguaglianza in vista: la proprietà come privilegio

Se non corriamo ai ripari, il rischio è un futuro a doppia velocità: chi può permetterselo continuerà a comprare beni fisici (libri, vinili, edizioni da collezione) garantendosi proprietà, trasferibilità e stabilità; chi non può resterà vincolato a abbonamenti a tempo, licenze revocabili e cataloghi volatili.

Questo scenario è stato segnalato da Cory Doctorow nel suo lavoro contro il DRM e da Jaron Lanier (autore di Who Owns the Future?): quando l’accesso è mediato da piattaforme e licenze, i diritti di proprietà che nel fisico sono naturali (prestare, rivendere, ereditare) rischiano di diventare un lusso per pochi. Difendere la possibilità di possedere copie fisiche (o digitali senza DRM) non è nostalgia: è cittadinanza culturale.

Glossario essenziale

- Cognizione incarnata: approccio secondo cui mente e corpo sono inscindibili; il pensiero dipende da posture, gesti e contesto fisico.

- Affordance: proprietà percepibili di un oggetto che suggeriscono come usarlo (peso, presa, superficie).

- Mente estesa: teoria secondo cui strumenti e artefatti esterni ampliano le funzioni cognitive individuali.

- Effetto dotazione: tendenza a valutare di più ciò che possediamo.

- Ecologia dell’attenzione: studio dei fattori che orientano e modellano l’attenzione in ambienti ricchi di stimoli.

In sintesi (per decisori e lettori frettolosi)

- Il fisico migliora memoria, piacere e identità grazie a corpo, gesti e rituali.

- Il digitale ottimizza accesso e scoperta, ma soffre di fragilità, revocabilità e bassa salienza sensoriale.

- La cultura materiale non è un residuo: è un motore cognitivo e sociale.

- Conclusione: ridimensionare il mito dei “beni fluidi” e progettare esperienze ibride che mettano al centro l’oggetto quando conta davvero.